- Startseite

- Termine

- Wir über uns

- Mitmachen

- NAJU Hagen

- Aktionen & Projekte

- Naturschutz in Hagen

- Umweltpolitik in Hagen

- 2025-02-23 - Windenergiebereiche Hagen - Stellungnahme der Hagener Naturschutzverbände

- 2024-10-28 - Kommentar zum WP-Artikel "Neue Windräder auf früherem Weihnachtsbaumfeld" vom 13.09.2024

- 2023-11-24 - Stellungnahme zu Windenergieanlagen Kuhweide / Eilper Berg

- 2023-10-12 - Rechtsstreit um Windenergieanlagen am Stoppelberg in Hagen einvernehmlich beendet

- 2021-02-15 - (Neu)Festsetzung des Überschwemmungsgebietes

- 2016-05-29 - Haselhuhn in Hagen

- 2016-01-23 - Bebauung Berchumer Straße 64

- 2015-07-07 - Ausbau Windenergie

- Artikel & Berichte

- 2025

- 2024

- 2024-11-30 - Pflegeeinsatz für den Flussregenpfeifer

- 2024-11-26 - Neue Brutröhren für den Steinkauz

- 2024-11-07 - Vogel des Jahres 2024: Kiebitz

- 2024-10-05 - Zugvogelzählung in Wiblingwerde

- 2024-09-29 - Vogelkundliche Exkursion Rieselfelder Münster

- 2024-09-14 - Müllsammelaktion "RuhrCleanUp"

- 2024-08-11 - Besuch am Imkerstand

- 2024-08-06 - Kunst & Naturschutz: NABU Graffiti vom KreHAtiv.Kollektiv "Feuersalamander schützen!"

- 2024-07-07 - Fotoworkshop mit Farina Graßmann

- 2024-05-31 - Vogelkindergarten in Hagen

- 2024-05-25 - 3. Hagener Tag der Artenvielfalt

- 2024-05-05 - Vogelexkursion am Schloss Hohenlimburg

- 2024-04-27 - Vogelstimmenwanderung am Weißenstein

- 2024-04-20 - Pflegeeinsatz Müllsammeln

- 2024-03-30 - Pflegeeinsatz Uferschwalbenwand

- 2024-03-23 - Naturparadies Unna - Exkursion zur größten NABU Naturerbe-Fläche in NRW

- 2024-01-27 - Pflegeeinsatz Nistkästenreinigung Obstwiese Garenfeld

- 2023

- 2022

- 2021

- 2020

- 2019

- 2018

- 2018-11-07 - Die Volme

- 2018-10-22 - Niedrigwasser

- 2018-09-29 - Herbstfest Biostation

- 2018-05-06 - Vogelstimmenwanderung

- 2018-04-24 - Flüsse und Bäche in Hagen

- 2018-04-24 - Was macht ein gutes Gewässer aus

- 2018-04-24 - Gewässertypen in Hagen

- 2018-04-09 - Streunende Katzen einschläfern?

- 2018-03-22 - Der Weltwassertag

- 2018-02-11 - Ökologische Verarmung Gartenanlagen

- 2017

- 2016

- 2015

- 2013

- 2012

- Vogelbeobachtungen

- Fledermauskastenmelder

- Tiernotdienste

- Info Hefte 2010-2022

- Die Brutvögel Hagens

- Kontakt

2025-02-23 - Windenergiebereiche Hagen - Stellungnahme der Hagener Naturschutzverbände

Stellungnahme der Hagener Naturschutzverbände

- Nabu Hagen Andreas Welzel

- B.U.N.D. Kreisgruppe Hagen Ria Tommack

- LNU Dr. Dr. Christian Hülsbusch

zur 1. Änderung des Regionalplanes Ruhr – Windenergie

Die Hagener Kreisverbände schließen sich der grundsätzlichen Kritik der Naturschutzverbände auf Landesebene an der Ausweisung von 99% der Windenergiebereiche (WEB) als Beschleunigungsgebiete und der Kritik an der unzureichenden Datengrundlage, die bei der Erstellung des Umweltberichtes Verwendung gefunden hat, uneingeschränkt an. Auch für den Raum Hagen ist zu befürchten, dass dadurch die Biodiversität erheblich geschädigt wird und auch andere Schutzkriterien wie z.B. Erholung nicht ausreichend Berücksichtigung finden.

Im Folgenden soll dies für den Raum Hagen und die dort vorgesehenen WEB näher erläutert werden.

Allgemeine Hinweise zum Stadtgebiet Hagen

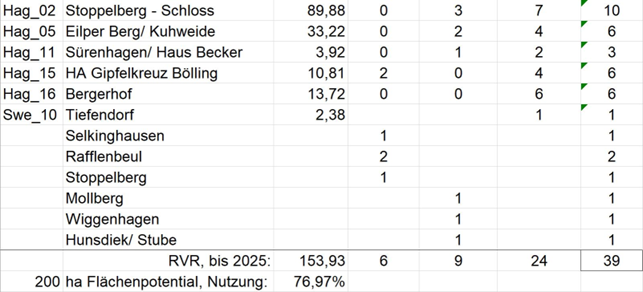

Mit einem Flächenpotenzial von 153 ha für Windenergiebereiche (Web) bis 2025 liegt Hagen unter den 30 Kommunen des RVR an fünfter Stelle hinter Haltern, Dorsten, Schermbeck und Hamm und stellt wie keine andere Kommune im Geltungsbereich des RVR ca. 75% seines Flächenpotentials zur Verfügung. Während diese Kommunen ein überwiegend flaches Oberflächenprofil aufweisen, ist das südliche Stadtgebiet von Hagen, in dem alle fünf WEB liegen, geprägt von hoher Reliefenergie durch überwiegend enge Bachtäler und Höhenlagen bis zu 400 m über NN. Die Eignung für Windkraftstandorte ist durch entsprechende Hanglagen eingeschränkt, wobei mit zunehmender Hangneigung erhebliche Eingriffe in die Landschaft erfolgen werden. Darüber hinaus handelt es sich durchweg um lärmarme, naturbezogene Erholungsräume und häufig um Erholungswald (s. Umweltbericht S. 21 und S. 64). Der Hagener Süden weist außerdem eine sehr hohe Dichte an ausgewiesenen und noch nicht ausgewiesenen schutzwürdigen Biotopen nach § 30 BNatSchG und § 42 LNatSchG auf (Umweltbericht S. 29 und S. 32/ 33) und gilt dennoch für den Geltungsbereich Ruhr als ein „identifiziertes Kumulationsgebiet, in denen die WEB, unabhängig von der Bewertung ihrer Umweltauswirkung, gehäuft vorkommen“ (Umweltbericht Bosch & Partner S. 106). Auch der Anteil an unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen mit > 10–50 qkm auf fast dem gesamten Gebiet im Hagener Süden ist herausragend und wird nur im südlichen EN-Kreis übertroffen. Im gesamten Geltungsbereich des RVR liegen nur 18 WEB in solchen Gebieten, davon sind allein fünf im Stadtgebiet Hagens (s. Umweltbericht S. 61/62).

Alle diese Merkmale lassen eine hohe Artenvielfalt und Biodiversität erwarten, die durch vor allem avifaunistische Daten belegt werden können. Vom Nabu Hagen ist deshalb im Rahmen des EU-Verfahrens zum Defizit der Ausweisung von Vogelschutzgebieten in der BRD ein Vorschlag zur Ausweisung eines Vogelschutzgebietes „Östliche Volmehänge“ eingereicht worden. Dafür sprechen auch die ausgedehnten Gebietskulissen der Schwerpunktvorkommen von Rotmilan und Schwarzstorch.

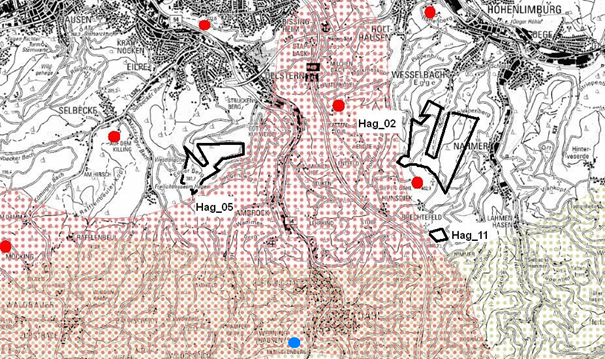

Die scharfen Grenzlinien der Schwerpunktvorkommen im Bereich Hagen sind jedoch für den Rotmilan und den Schwarzstorch fachlich nicht plausibel dargestellt:

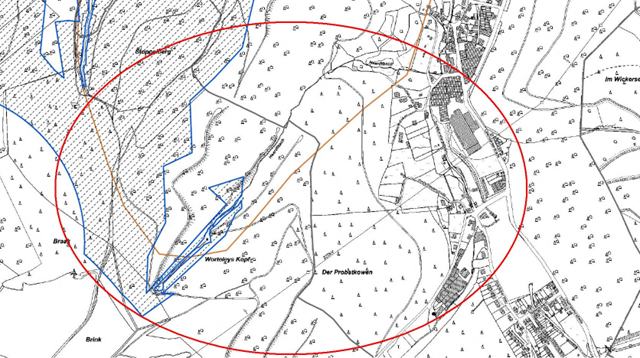

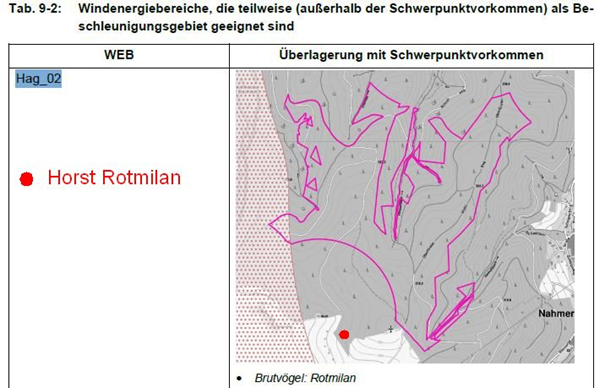

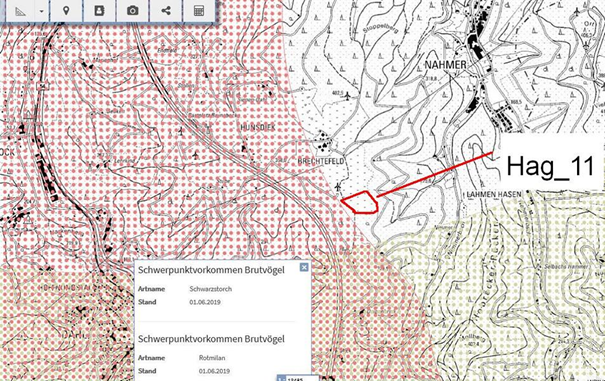

1 Die in ehrenamtlichen Kartierungen erhobenen Daten zu den Brutvorkommen wurden nach LANUV-Vorgabe als Messtischblattquadrant 4611/3 eingereicht und - obwohl als Quadrat gemeldet – hier so als Rundung dargestellt, dass sich die geplanten WEB Hag_02, Hag_05 und Hag_11 knapp außerhalb des Schwerpunktvorkommens befinden (s. Abb. 1) bzw. kleinflächig sogar in diese hineinreichen und Horste grenznah ausklammern (s. Abb. 4 Tab. 9-2 Umweltbericht). Diese Darstellung eines Grenzverlaufes orientiert sich nicht an den Horststandorten (s. Abb. 1) und bildet aufgrund dessen das reale Schwerpunktvorkommen nicht ab. Eine scharfe Grenzlinie ist so nicht darstellbar, die angewendete Vorgehensweise ist grundsätzlich nicht zum Schutz eines realen Vorkommens geeignet.

rot gepunktet: Rotmilan

blassgrün gepunktet: Schwarzstorch

rote Kreise: bekannt, Rotmilanhorste

blauer Kreis: Schwarzstorchhorst

2 Das Schwerpunktvorkommen für den Rotmilan endet nach Darstellung im Regionalplan scharf begrenzt am südlichen Stadtrand, tatsächlich setzt sich das Vorkommen aber ungemindert nordwärts fort. Weitere Brutreviere befinden im zentralen und nördlichen Stadtgebiet (Stadtwald, Fleyer Wald, Tücking/ Philippshöhe, Garenfelder Steilhang, Lennehang Heide, Reher und Berchumer Heide).

Durch die Kumulation der WEB erwartet der Umweltbericht neben der Wirkung auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Landschaftsbild sowohl eine kumulative Wirkung auf „Mensch (Lärm, visuelle Beeinträchtigung)“ als auch „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (Flächeninanspruchnahme, visuelle und akustische Beeinträchtigung, Kollisionen)“ (Umweltbericht Bosch & Partner S. 109).

Grundsätzlich ist bei der Gebietsfestlegung auch die mangelnde Berücksichtigung der dauerhaften Folgen von massiven Eingriffen in die Landschaft durch Großbaustellen oberhalb von Tälern, die extrem von Hochwasser nach Starkregen bedroht sind. Dies betrifft wohl nur wenige Kommunen im Geltungsbereich des RVR, ist jedoch aufgrund der Topographie Hagens für die Bewohner der Täler des Hagener Südens von fundamentaler Bedeutung. Vom Hochwasser 2021 waren insbesondere die Täler der Selbecke und das Nahmertal mit Wesselbachtal und Holthauser Bachtal existentiell betroffen, die im Einzugsbereich der vielen Bäche aus Hag_02 und Hag_05 befinden. Dort sollen nun großflächige WEB ausgewiesen werden. Die Hänge des Nahmertals werden gar beidseitig mit WEB Hag_02 und einem WEB des Kreises MK beplant.

Das Starkregenereignis 2021 hat gezeigt, dass insbesondere durch bereits bestehende Waldwege und Schneisen enorme Wassermengen mit Erosionsmaterial in die Täler gelangen. Baumaßnahmen und Betrieb von Stand- und Lagerflächen für Material und Gerät sowie talwärts führende Transportwege in einem Gelände mit grenzwertig hohen Hangneigungen werden die Bodenverhältnisse verändern und können damit die Abfluss- und Erosionsmengen drastisch erhöhen.

Da künftig mit Starkregenereignissen ähnlichen oder größeren Ausmaßes zu rechnen ist, sollte anlehnend an das „Weinbergurteil“ auch die Haftung bzw. ein Amtshaftungsanspruch bei Hochwasser nach Starkregen zu beachten sein (s. unten Kapitel Hag_02).

Im Ergebnis ergeben sich aus diesen allgemeinen Anmerkungen zum Stadtgebiet Hagen und der grundsätzlichen Kritik der Landesverbände an den Datengrundlagen, die für den Umweltbericht genutzt wurden, drei Kritikpunkte an den geplanten WEB im Stadtgebiet Hagen:

1. eine Ausweisung der WEB als Beschleunigungsgebiete gem. § 28 ROG-E (es handelt sich bisher um einen Gesetzentwurf!) zum jetzigen Zeitpunkt ist abzulehnen.

Da in Beschleunigungsgebieten im Falle eines Genehmigungsantrages nach BIMSchG keine weiteren Umweltverträglichkeitsprüfungen, insbesondere Artenschutzprüfungen mehr durchgeführt werden (es sei denn, im Regionalplan sind dazu bei einzelnen WEB konkrete Vorgaben gemacht), besteht die berechtigte Befürchtung, dass Artenschutzbelange (und andere Schutzgüter) nicht ausreichend berücksichtigt werden. Insbesondere ist nicht erkennbar, wie zukünftig eventuell weitere Vorkommen besonders schutzwürdiger Arten, die derzeit noch nicht bekannt sind und häufig im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit der Verbandsmitglieder offenkundig werden, in Genehmigungsverfahren eingebracht werden können.

2. Ein Kumulationsgebiet im Hagener Süden ist abzulehnen. Ungeachtet seiner vergleichsweise geringen Stadtfläche liegt Hagen mit 150 ha in vorderster Reihe und stellt als einzige Kommune im Geltungsbereich des RVR mehr als 75% seines Flächenpotentials ausschließlich im naturnahen südlichen Stadtgebiet bereit. Eine Flächenreduzierung ist anzustreben und aufgrund o.g. Argumente insofern angemessen, als im gesamten Gebiet des Regionalplan-Entwurfes Ruhr ein Überhang an Flächenpotenzial in der Größenordnung von ca. 600 ha gemäß Windenergieflächenbedarfsgesetz ermittelt wurde (s. dazu Begründung zum Regionalplan-Entwurf).

a) Die Reduzierung sollte generell alle WEB-Bereiche mit einer Hangneigung von mehr als 25° betreffen umfassen (lt. Regionalplan-Entwurf gelten als zulässiges Maximum 35°), da mit erheblichen Eingriffen in das Landschaftsbild sowohl bei der Herrichtung des einzelnen WEA-Standortes als auch der Baustelleneinrichtung (z.B. Kranstandorte, Lagerflächen) sowie der Zuwegungen zu rechnen ist. Es ist wenig zielführend, die Entscheidung über den Eingriff den nachgelagerten Genehmigungsbehörden zu überantworten (s. dazu in der Begründung zum Regionalplanentwurf S. 42 Abs. 3), erfahrungsgemäß lassen sich Eingriffe nach BNatSchG/ LNatSchG nahezu immer irgendwie und irgendwo ausgleichen, und eine restriktive Auslegung durch die Behörde ohne eindeutige Genehmigungsvorgaben birgt ein großes Klagerisiko, welches Behörden zu vermeiden suchen. Auch der Starkregenabfluss erhöht sich bei zunehmender Hangneigung.

b) Weiterhin sollte der 13,72 große WEB Hag 16 (östlich Priorei) entfallen, da an diesem Standort als Einzigem keine Vorbelastung gegeben ist. Das dortige Potential von sechs Windanlagen wird außerdem bereits durch fünf bestehende Einzelanlagen im Umfeld ausgeglichen (Selkinghausen, Mollberg, Wiggenhagen, Hunsdiek/Stube und Stoppelberg/Brechtefeld – s. Tabelle unten). Diese Standorte liegen außerhalb der vorgeschlagenen WEB, genießen aber Bestandsschutz und sind somit als potentielle Reowering-Standorte eine Alternative.

3. Bei den Gebieten Hag_15 und Hag_16 ist das Schwerpunktvorkommen von Rotmilan und Schwarzstorch nicht berücksichtigt. Der Regionalplan ist diesbezüglich zu überarbeiten.

4. Bei Hag_02, Hag_5 und Hag_11 ist das Schwerpunktvorkommen fachgerecht darzustellen und zu berücksichtigen.

Des Weiteren werden die vorgebrachten allgemeinen Hinweise und Kritikpunkte auf die einzelnen WEB angewandt.

WEB Hag_02 (Stoppelberg Schleipenberg)

Abgesehen vom Kriterium „Gewinnmaximierung aufgrund außergewöhnlicher Windhöffigkeit“ in einer Expositon von ca. 250 m über den Talbereichen erfüllt das Gebiet zwischen Stoppelberg und Schloss Hohenlimburg die Anforderungen an einen halbwegs naturverträglichen Standort von Windkraftanlagen nicht. Unter anderem deshalb waren drei nun genehmigte Windkraftanlagen Gegenstand einer Klage des Nabu NRW.

Der geplante Windenergiebereich als Beschleunigungsgebiet befindet sich in der Kulisse von Landschaftsschutzgebieten und ist als Quellgebiet der beiden bedeutenden Bäche „Wesselbach“ und „Holthauser Bach“ von einer Vielzahl an gesetzlich geschützten, naturnahen kleineren Bächen durchzogen, die steil in die benachbarten Täler entwässern.

Seit Generationen steht hier geschlossener Wald, der nach wie vor als Laub- und Nadelwald im FNP der Stadt Hagen ausgewiesen ist. Zwar haben sich die hohen Nadelwaldanteile unter Einwirkung von Sturm und Borkenkäfern stark verringert, doch ist immer noch Laubwald in Altholzbeständen vorhanden. Auf den Kalamitätsflächen befindet sich mittlerweile junger Mischwald im fortgeschrittenen Sukzessionsstadium.

Feststellungen des Umweltberichtes (S. 151 und 198)

Dieses Gebiet ist bisher im Regionalplan als Waldbereich und zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung festgelegt. Als Schutzgut ist der Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit gelistet. Dem Umweltzustand wird eine herausragende Bedeutung zugeschrieben. Von Schutzgütern betroffen ist dieses Gebiet durch lärmarme Räume und den Erholungswald, durch geschützte Biotope einschließlich einem angrenzenden NSG „Holthauser Bachtal“ und durch Artenbelange. Kriterien bezogene erhebliche Umweltauswirkungen sieht der Umweltbericht in der „voraussichtlichen Überlagerung von lärmarmen Erholungsräumen mit herausragender Bedeutung. Zwar befinden sich im Plangebiet und südwestlich davon bereits bestehende WEA, jedoch wird der gesamte nördliche Bereich des Plangebietes als unvorbelastet eingestuft, so dass insgesamt erhebliche Umweltauswirkungen nicht auszuschließen sind.“

Landschaftsplan Hagen

Als Schutzzweck des im Hag_02 liegenden Landschaftsschutzgebietes (LSG) 1.2.2.35 „Stoppelberg“ wird im Landschaftsplan die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere wegen des Vorkommens wertvoller Waldgesellschaften mit naturnah entwickelten Lebensräumen genannt. Daneben erfolgte die Unterschutzstellung wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des waldreichen und sehr bewegten Landschaftsbildes und wegen seiner besonderen Bedeutung für die auf Naturerlebnis ausgerichtete Erholungsnutzung.

Darüber hinaus zeichnet sich der Hagener Süden durch hohe Biodiversität mit landes- und bundesweit gefährdeten, seltenen Arten aus (z. B. Grauspecht). Das Vorkommen von Rotmilan und Schwarzstorch ist von überregionaler Bedeutung und vom LANUV als Schwerpunktvorkommen definiert, es reicht hier bis direkt an das WEB Hag_02 heran und hinein.

Durch Streichung der Bereiche außerhalb der bereits genehmigten vier Windkraftanlagen ist sowohl ein Abstand von 1.000 m zur Wohnbebauung zu wahren als auch die Erhaltung wenigstens eines Teils des wertvollen Ökosystems im Bereich zwischen Stoppelberg bis Schloss Hohenlimburg zu sichern.

Aufgrund folgender Aspekte ist Hag_02 als Beschleunigungsgebiet abzulehnen und eine Flächenreduzierung herbeizuführen:

1 Flächengestaltung:

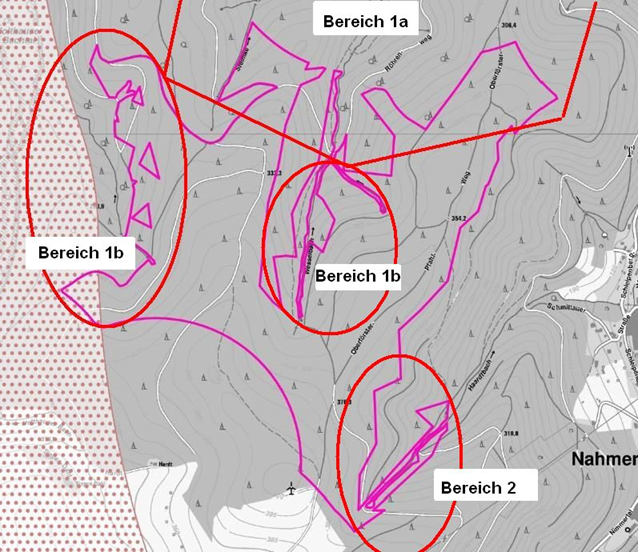

1a Eine erforderliche Abstandsregelung zur zusammenhängenden Wohnbebauung in den Ortsteilen Nahmer und Wesselbach ist nicht umgesetzt (bedrängende Wirkung, Schallimmissionsschutz), s. Abb. 2 „Bereich 1a“

1b Flächenausweisung als „Flickenteppich“, s. Gewässerschutz und Artenschutz, s. Abb. 2 „Bereich 1b“

2 keine Berücksichtigung eines wirksamen Gewässerschutzes (Quellgebiete) und des vorbeugenden Hochwasserschutzes für die Siedlungsbereiche Nimmer, Nahmer, Wesselbach und Holthausen: dem Konzept zugrunde liegende Hangneigungen reduzieren und Bereiche oberhalb streichen (Abb. 2 Bereiche 1b, Bereich 1), auch um Landschaftszerstörung zu minimieren

3 der gebotenen Sorgfalt bei Ausweisung von Windenergieanlagen und Planung von WEB insbesondere von Beschleunigungsgebieten wurde nicht gefolgt (mangelhafte Datengrundlage aufgrund fehlender Umweltverträglichkeitspüfungen mit der Folge einer bisher unberücksichtigten hohen Biodiversität in und um die LSG 1.2.2.35 „Stoppelberg“ und das NSG „Holthauser Bachtal“ mit landes- und bundesweit bedrohten Arten);

Eine Reduktion der Fläche des WEB Hag_02 würde keine Unterschreitung des geforderten Flächenbeitragswertes im Bereich des RVR zur Folge haben.

Begründung o.g. Forderungen zur Reduzierung der Fläche und Ablehnung des WEB als Beschleunigungsgebiet.

1 Flächengestaltung

1a Abstandsregelung zur Wohnbebauung – Schallimmission/ bedrängende Wirkung

Die Abstandsregelung zur zusammenhängenden Wohnbebauung in den Ortsteilen Nahmer und Wesselbach ist nicht eingehalten.

Die prognostizierten Schallimmissionen von den vier am Stoppelberg genehmigten WEA erreichen bzw. überschreiten den nächtlich zulässigen Grenzwert an einigen Wohngebäuden bereits bei 1.000 m Abstand (s. Schallimmissionsprognose der Genehmigungsanträge). Bei einer weiteren Annäherung der WEA an die geschlossene Wohnbebauung sind unzuläsige Schallimmissionswerte zu erwarten. Eine Rücknahme der in Abb. 2 gekennzeichneten Flächen (Bereich 1a) vermindert sowohl bedrängende Wirkung als auch Schallimmission.

Bei einem künftigen Betrieb dieser Anlagen ist in der Genehmigung die Einhaltung der prognostizierten Schallimmissionen durch ein unabhängiges Gutachten zu gewährleisten.

1b Flächenzuschnitt als „Flickenteppich“

In der Darstellung des RP finden sich brutrelevante Laubwald- und Altholzbereiche. Sie sind im Aufstellungsbeschluss berücksichtigt, lassen aber vom WEB bzw. Beschleunigungsgebiet umgebene „Inseln“ oder schmale „Streifen“ an Wesselbach- und Haardtbachquelle entstehen (s. Bereich 1b und Bereich 2 in Abb. 2, Abb. 3), so dass sich das WEB nicht flächig, sondern als „Flickenteppich“ entwickelt. Als Beispiel sei die Gestaltung der WEB-Fläche im Südosten des WEB im Bereich des „Worteleys Kopf“ genannt. Dort begleitet ein in die Waldlandschaft führender schmaler Streifen den Haardtbach, der beidseitig von einem weiteren schmalen, als WEB gekennzeichneten Streifen eingerahmt ist. Dieses Konstrukt kennzeichnet offensichtlich einen Transportweg, der in einer Dreiecksfläche auf einem Quellgebiet endet, offensichtlich ein Standort für eine geplante WEA (s. Abb 3).

Damit wird man der Absicht des Gesetzgebers zum Schutz von Gewässern sowie von Laubwald- und Altholzbereichen und von Habitatstrukturen für entsprechende Arten nicht gerecht, Quell- und Bachbereiche sind nicht ausreichend vor Beeinträchtigung geschützt. Darüber können auch Maßnahmen zur Minderung bau- und anlagebedingter Beeinträchtigungen und Bauzeitenbeschränkungen nicht hinwegtäuschen. Eine Beeinträchtigung durch akustische und visuelle Belastung durch Anlagenbetrieb haben Verdrängungseffekte zur Folge, so dass eine Habitateignung für sensible Arten nicht mehr nicht mehr gegeben ist, betroffen sind hier auch geschützte bzw. streng geschützte und planungsrelevante, störungsempfindliche Vogelarten wie Grauspecht, Waldohreule, Waldschnepfe, Wendehals und Schwarzspecht

Die gekennzeichneten Bereiche in Abb. 2 sind zu streichen.

2 Hangneigungen und Hochwasserschutz - Gewässerschutz

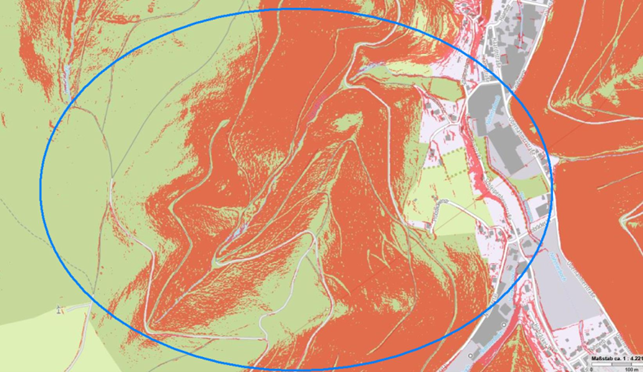

Ein Großteil der Flächen des Gebiets weist eine Hangneigung von über 20% auf (s. Abb. 4). Ein Oberflächenprofil mit derart steilen Hanglagen erfüllen die Anforderungen an ein möglichst natur- und umweltschonendes WEB bzw. Beschleunigungsgebiet nicht.

Die nachhaltigen Folgen von massiven Eingriffen in die Landschaft durch Großbaustellen oberhalb von Tälern, die extrem von Hochwasser nach Starkregen bedroht sind, haben für die Bewohner unterhalb des WEB_Hag_02 hohe Bedeutung. Große Hangneigungen erfordern erhebliche Eingriffe in die Landschaft, um sowohl nivellierte Flächen für die Standorte der Windkraftanlage, Lagerflächen für Gerät und Material zu schaffen. Insbesondere talwärts führende Zuwegungen und Transportwege in einem Gelände mit derartig hohen Hangneigungen werden die Bodenverhältnisse verändern und können damit die Abfluss- und Erosionsmengen nachteilig erhöhen. Veränderte hydrologische Verhältnisse durch neue Wege, Bodenverdichtung, Anschüttungen mit erhöhten Abflussmengen bereiten existentielle Sorgen und werfen rechtliche und insbesondere versicherungsrechtliche Fragen nach Haftung und Entschädigung auf.

Die Quellbereiche und kleine Bäche des Gebietes entwässern über ein starkes Gefälle in den Holthauser Bach, den Wesselbach, den Nimmer- und den Nahmerbach. Die vier gleichnamigen Ortsteile wurden durch das Hochwasser 2021 überaus schwer getroffen. Oberhalb der Hänge dieser Täler sollen nun Großbaustellen zu Hagens größtem WEB bzw. Beschleunigungsgebiet auf einer Fläche von 90 ha entstehen. Das Starkregenereignis 2021 hat gezeigt, dass durch bereits bestehende Waldwege enorme Wassermengen mit Erosionsmaterial in die Täler gelangen (s. Anlage 1). Über diese Katastrophe wurde NRW-weit medienwirksam informiert, mit der Beseitigung der Flutschäden hatten die Anwohner noch Monate und Jahre zu tun. Die Planung eines Standortes im südöstlichen Bereich „Worteley“ scheint direkt auf dem Quellgebiet des Haardtbaches zu erfolgen, der in den Siedlungsbereich Nahmer „Haardtstraße“ entwässert und vom katastrophalen Hochwasser nach Starkregen 2021 extrem betroffen war.

Schon im Januar 2018 führte ein Hangrutsch zur wochenlangen Sperrung der Talstraße im Nahmertal, das durch ein weiteres WEB oberhalb des östlichen Talhanges (Kreis MK) beidseitig von WEB betroffen ist (s. Abb. 4 und Anlage 1), und mit Starkregenereignissen und folgendem Hochwasser ähnlichen oder größeren Ausmaßes ist künftig zu rechnen. Anlehnend an das „Weinbergurteil“ ist auch die Haftung bzw. ein Amtshaftungsanspruch bei Hochwasser nach Starkregen zu prüfen (s. Anlage 2).

Eine Verringerung des Gefährdungspotenzials durch Streichung des WEB Hag_02, zumindest eine erhebliche Reduzierung der WEB-Flächen an und oberhalb und der Hangbereiche sowie des Rückbau von Transportwegen ist notwendig, insbesondere die Streichung von Flächen mit einer Hangneigung >20-25%.

Der südöstliche Bereich bei „Worteleys Kopf“ als Quellgebiet und Zentrum/ Brutplatz eines Uhupaares und Nachweisen zum Wespenbussards ist zu revidieren (Abb. 2 Bereich 2, gekennzeichnete Bereiche in Abb. 3 bzw. Abb. 4).

3 Fehlende Umweltverträglichkeitsprüfungen - Artenschutz

Die im Umweltbericht festgestellte „Vorbelastung“ des geplanten WEB Hag_02 resultiert aus den vier bereits errichteten, als Einzelanlagen genehmigten und vom Investor als „Windpark“ bezeichneten Windkraftanlagen. Für keine dieser Anlagen ist bisher eine Umweltprüfung erstellt worden.

Der geplante Windenergiebereich als Beschleunigungsgebiet befindet sich in der Kulisse des Landschaftsschutzgebietes (LSG) 1.2.2.35 „Stoppelberg“ mit entsprechenden Zielen zur Naturerhaltung, Landschaftsbild und Naturerlebnis (s.o.). In der Regionalplanfestlegung ist der Bereich von Hag_02 bisher als „allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich mit dem Aspekt des Schutzes der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung“ ausgewiesen. Der Umweltbericht schreibt dem Bereich das Schutzgutkriterium „Arten“ sowie „lärmarme Räume mit herausragender Bedeutung“ zu und sieht in dieser Hinsicht das Plangebiet betroffen.

Bei Ausweisung zu Beschleunigungsgebieten nach RED III wird eine erhebliche Gefährdung des Naturinventars erkannt, so dass für deren Festlegung eine besondere Sorgfalt eingefordert wird. Zur Feststellung der Unbedenklichkeit als Beschleunigungsgebiet fehlen vorausgehende Umweltverträglichkeitsprüfungen. Deshalb ist dieses Gebiet als Windenergiebereich aufgrund der Artenvorkommen landes- (und teils bundesweit) bedrohter Spezies und einer fehlenden Umweltverträglichkeitsprüfung auf die Fläche der bestehende WEA zu reduzieren und insbesondere als Beschleunigungsgebiet abzulehnen.

Nach Umweltbericht ist auch das Schutzkriterium „Arten“ betroffen, es werden viele geschützte bzw. besonders geschützte Arten genannt, unter denen insbesondere Rotmilan, Wanderfalke, Wespenbussard und Schwarzstorch zu berücksichtigen sind.

Rotmilan

Das Schwerpunktvorkommen des Rotmilans im Hagener Süden wird insgesamt fachlich nicht plausibel dargestellt:

1 Zur Darstellung der Schwerpunktvorkommen fließen laut Legende der Karten (1.6.2019) keine aktuellen Daten ein.

2 Die ungeeignete Vorgehensweise einer grenzscharfen Darstellung des Schwerpunktvorkommens anhand von Messtischblattquadranten zeigt sich an MTB 4611/3: der Horst als Revierzentrum und das geplante WEB Hag_02 befinden sich - nicht erklärlich - knapp außerhalb des Schwerpunktvorkommens (s. Abb. 4 Tab. 9-2 Umweltbericht). Die hier im Regionalplan dargestellte Ausgrenzung dieses Bereiches inclusive des Horstes aus dem Schwerpunktvorkommen ist nicht fachgerecht (Abb. 5).

Diese Vorgehensweise bildet die realen Gegebenheiten vor Ort nicht fachgerecht ab.

Die realen Gegebenheiten zeigte eine Beobachtungskampagne vor Ort durch den Nabu Hagen. In 49 Erfassungsstunden erfolgten Balzflüge und Anflüge zum Horst und insbesondere Nahrungstransportflüge aus nördlicher und nordöstlicher Richtung über das geplante WEB Hag_02 hinweg. Auch der Umweltbericht bestätigt Hag_02 als einen Windenergiebereich, der nur teilweise (außerhalb der Schwerpunktvorkommen) als Beschleunigungsgebiet geeignet ist (Bosch & Partner S. 97).

Aufgrund dessen ist Hag_02 fachgerecht dem Schwerpunktvorkommen zuzuordnen und als Beschleunigungsgebiet abzulehnen.

Schwarzstorch

Der Schwarzstorch bleibt im Umweltbericht für Hag_02 unerwähnt, jedoch belegt eine Beobachtungskampagne des Nabu in der Brutzeit 2021 Flugbewegungen im Umgebungsbereich Hag_02. Ergänzende Meldungen zeigen, dass es sich dabei um Nahrungsflüge über Hag_02 hinweg an die Quellbereiche von Hag_02 und die naturnahen Bäche Wesselbach, Holthauserbach, Nahmertal und Nimmerbach und deren zahlreiche Seitenzuflüsse handelte. Anlehnend an die Darstellung des Schwerpunktvorkommens des Rotmilans ist die dargestellte Ausgrenzung des Bereiches Hag_02 aus dem Schwerpunktvorkommen fachlich nicht zu begründen (s.o. Abb. 1).

Uhu

Die Art ist planungsrelevant und windkraftsensibel, sie wird auch im Umweltbericht genannt und entsprechende Schutzmaßnahmen eingefordert.

Der Uhu ist Brutvogel am Westhang des Nahmertales im bzw. an der Grenze des Hag_02 und hier von mindestens 2003 bis incl. 2024 durch revieranzeigendes Verhalten eines Paares unmittelbar am oder im Südostbereich des WEB nachgewiesen. Dort befindet sich das Zentrum des Revieres und gewöhnlich auch der Brutplatz.

Wespenbussard

Die Art ist in der Roten Liste NRW in den Gefährdungsgrad 2 („stark gefährdet“) eingestuft, nach Vogelschutzrichtlinie Art. 4 (2) besonders geschützt und sowohl planungsrelevant als auch windkraftsensibel. Der Umweltbericht fordert Schutzmaßnahmen ein.

Das Hagener Stadtgebiet beherbergt die ungewöhnliche Anzahl von zwei bis drei Brutpaaren des Wespenbussards, Horstfunde gelingen selten. Die Art ist in NRW nur lückenhaft verbreitet.

Im Bereich von Hag_02 wurden Wespenbussarde seit 2003 während der Brutzeit in weniger als 1 km Entfernung von Hag_02 vor allem im Nimmertal, aber auch unmittelbar im Planungsgebiet beobachtet. 2021 fand man während der Brutzeit ein adultes Weibchen als Schlagopfer unter der betriebenen (nun repowerten) Anlage, was einem Totalverlust der Brut gleichkam. Der Fund ist in der Schlagopferkartei LfU Brandenburg dokumentiert.

Diese Umstände belegen sowohl die Nutzung des Gebietes als auch die Gefährdung des Wespenbussards schon durch den Betrieb weitaus weniger Windkraftanlagen als in der Planung vorgesehen. Die im Umweltbericht vorgesehenen Maßnahmen erscheinen nicht geeignet, das Risiko für ein Brutpaar in diesem Bereich zu mindern.

Der südöstliche WEB-Bereich oberhalb des Nimmertals („Worteleys Kopf) ist zu streichen, die Fläche von Hag_02 deutlich zu reduzieren und insbesondere als Beschleunigungsgebiet abzulehnen.

Mäusebussard

In Hag_02 befinden sich mindestens drei Revierzentren. Der Mäusebussard gehört zu den in hohem Maße windkraftempfindlichen Greifvogelarten. In der Fachwissenschaft wird er als Greifvogelart mit einem sehr hohen Kollisionsrisiko eingestuft, bundesweit handelt es sich nachgewiesenermaßen um die am häufigsten als Kollisionsopfer gemeldete Greifvogelart (s. Schlagopferdatei des LfU Brandenburg). Um weitere windkraftbedingte Verluste zu vermeiden, empfiehlt die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) die Einhaltung eines Schutzabstandes von 1.000 m zu den Brutplätzen des Mäusebussards (LAG VSW 2020).

Abnahme und Verlust der Habitateignung für folgende Arten

In Nordrhein-Westfalen vom Aussterben bedrohte und störungssensible Vogelarten werden während der Betriebsphase von Windkraftanlagen in einer die Verbotsfolge des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG auslösenden Weise durch windkraftbedingten Schall, Schattenschlag, visuelle Effekte und die Anwesenheit von Menschen (Wartungspersonal) gestört. Daraus ergibt sich eine Abnahme der Habitateignung mit entsprechenden Verdrängungseffekten bis zum Verlust des Habitats (Garniel et al. 2007).

Grauspecht

Der nach der Roten Liste NRW stark gefährdete und sich im Übrigen in schlechtem Erhaltungszustand befindende Art konnte trotz der Sturmereignisse und Borkenkäferkalamität der zurückliegenden Jahre im nicht mehr optimalen Lebensraum immer wieder balzrufend im Hag_02 festgestellt werden und ist hier in mindestens zwei Brutrevieren zwischen Schloss Hohenlimburg und Stoppelberg anzutreffen.

Dies betrifft hier weitere geschützte bzw. streng geschützte Vogelarten:

- Schwarzspecht: Hag_02 als eines der stabilsten Brutvorkommen des Hagener Stadtgebietes, zwei Brutreviere

- Neuntöter: Brutplätze auf Zuwegungen und Kalamitätsflächen in Sukzession

- Waldkauz: zwei bis drei Brutpaare

sowie Habicht, Sperber, Waldohreule, Waldschnepfe und Wendehals.

Es bedarf einer Umweltverträglichkeitsprüfung, um diese geschützten und besonders geschützten Vogelarten berücksichtigen zu können. Hag_02 ist flächenmäßig zu reduzieren, um einen Teil dieses Habitats für diese Arten zu erhalten.

Mangelhafte Datengrundlage - nicht genannte Arten des Umweltberichtes

Im Umweltbericht fehlen Erkennung und Regelungen zu den Brutvorkommen von:

- Wendehals, unregelmäßiger Brutvogel, Rote Liste 3 NRW (gefährdet), besonders geschützt nach Vogelschutzrichtlinie Art. 4 (2)

- Baumfalke, Brutvogel, Rote Liste 3 NRW (gefährdet), besonders geschützt nach Vogelschutzrichtlinie Art. 4 (2)

- Sperlingskauz, Brutvogel, Rote Liste 3 NRW (gefährdet), besonders geschützt nach Vogelschutzrichtlinie Anhang 1

Das Gebiet ist hinsichtlich des Pflanzenvorkommens nicht untersucht.

Eine hohe Anzahl von Erdkröten und Bergmolchen bei der Laichwanderung zum „Königsee“ im Nahmertal dokumentieren eine bedeutende Population an den Hängen von Stoppelberg und Schleipenberg. Mit Vorkommen weiterer Amphibienarten ist zu rechnen (Kreuzkröte, Geburtshelferkröte). Artenschutzrechtliche Bewertungen wurden bisher im Hinblick auf diese Arten auf der Grundlage vorliegender Informationen gleichfalls ohne konkrete Erhebungen vor Ort durchgeführt.

Auf den Bergkuppen und Bergrücken finden sich reproduzierende Schlingnattervorkommen, regelmäßige Nachweise von adulten und juvenilen Individuen belegen auch hier ein bedeutendes Vorkommen. Die empfohlenen Maßnahmen zur Minderung bau-/ anlagebedingter Beeinträchtigungen (Bauzeitenbeschränkung zur Winterruhe 1.10. bis 15.04.) können eine Tötung während des restliches Jahreszeitraumes und die dauerhafte Zerstörung des Habitats durch Umsetzung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen durch (Anlage und Entwicklung von Extensivgrünland) nicht ausgleichen.

Kranich

Zugvögel werden bei Genehmigungen von Windkraft zu Unrecht nicht berücksichtigt, obwohl sie in vielfacher Hinsicht durch diese gefährdet sind (schlechte Sichtbedingungen bei entsprechendem Wetter, Nachtzug).

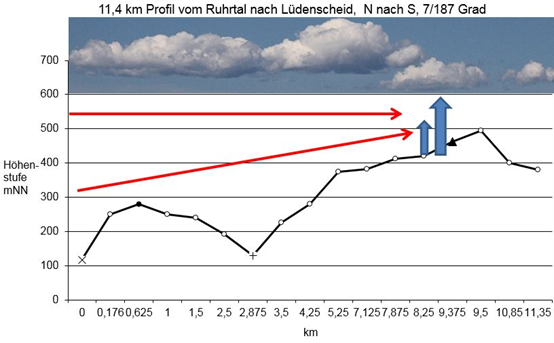

Die besondere topographische Lage Hagens hat zur Folge, dass Kraniche - wie alle anderen Zugvögel auch - auf ihrer Zugroute nach Süden aus der flachen Norddeutschen Tiefebene kommend erstmals ins Mittelgebirge aufsteigen und ca. 400 Höhenmeter überwinden müssen. Insbesondere bei thermikfreiem Wetter, im Herbst verursacht durch die mangelnde Sonneneinstrahlung, müssen sie erhebliche Muskelarbeit leisten, fliegen deshalb energetisch sparsam mit Verlust von Flughöhe und befinden sich nach dem Aufstieg ins Mittelgebirge – abweichend von anderen Regionen in NRW - häufig in niedriger Flughöhe und oft im Höhenbereich der Rotoren (vertikale Verdichtung, s. Gatter 2000). Eine Gefährdung durch Kollision an den dort installierten Windkraftanlagen ist dann besonders hoch. Da Vögel nicht in die Wolken einfliegen und so ein vertikales Ausweichen nicht möglich ist, steigt das Risiko einer Kollision insbesondere bei den häufigen Herbstwetterlagen mit niedriger Wolkendecke unter 200 m über Grund (s. Abb. 6 und 7). Beim Herbstzug werden in Hagen bis zu 40.000 Kraniche gemeldet.

Abb. 6: Verdichtung des Vogelzugs – selbst in 500 m NN fliegende Kraniche kommen im Planungsgebiet in niedriger Höhe an. Dieser Verdichtungseffekt wird durch mangelnde Thermik oder einer Wolkenbasis unter 700 m NN verstärkt, das Kollisionsrisiko durch große Anlagen erhöht

Schwarze Linie: Höhenprofil von Nord nach Süd (von links nach rechts)

Rote Pfeile: mögliche Zughöhen

Blaue Pfeile: WEA unterschiedlicher Höhe am Standort Veserde

An diesem Standort ist zum Schutz der ziehenden Kraniche eine Höhenbegrenzung von 200 m erforderlich.

4 Unangemessene hohe Nutzung des Flächenanteils

Wie von keiner zweiten Stadt im Geltungsbereich des RVR soll von der Stadt Hagen ein Anteil von 75% seines Flächenpotenzials eingefordert werden, und auch im Ranking liegt Hagen mit einer Planung von 153 ha für Windenergiebereiche (WEB) als Beschleunigungsgebiet hinter Haltern, Dorsten, Schermbeck und Hamm ganz vorn, die sich aber im Gegensatz zu Hagen aufgrund des Oberflächenprofil flexibler in der Standortwahl sind. In Hagen ist das Flächenpotenzial durch den Ballungsraum im Norden des Stadtgebietes und durch die besiedelten, für Windkraft ungeeigneten, engen Täler erheblich gemindert, so dass WEB bzw. Beschleunigungsgebiete auf den Bergkuppen und Bergrücken des südlichen Stadtgebietes unangemessen kumulieren. Es ist nicht einzusehen, dass

- nicht auch die vorhandenen Freiflächen im Ruhrgebiet einen Beitragswert beisteuern

- Kommunen im Süden des RVR-Gebietes weitaus weniger bis keine Flächen bereitstellen

- Windkraft auf den wenigen, aber ökologisch wertvollen Bergkuppen des Hagener Südens kumuliert, obwohl die Planung mit 2691 ha deutlich mehr als den definierten Flächenbeitragswert ermittelt hat

WEB Hag_05 – Eilper Berg (33,22 ha)

Der WEB Hag 05 wird im Wesentlichen sehr kritisch gesehen und teilweise abgelehnt. Die gleichzeitige Ausweisung als Beschleunigungsgebiet gem. § 28 Abs. 4 ROG-E ist zum jetzigen Zeitpunkt inakzeptabel! Weitere Windenergieanlagen im WEG Hag 05 müssen über eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach UVPG geprüft und entschieden werden.

Begründung:

Das Gebiet ist ein weiteres Beispiel für die herausragende Biodiversität im Hagener Süden. Gemäß Anlage C des Umweltberichtes ist es zwar weitgehend geprägt durch Kahlschläge, es befinden sich aber unmittelbar angrenzend zwei § 30- Biotope (Bachläufe einschl. Quellbereichen) und Biotopverbundflächen, die im nordwestlichen Randbereich überlagert werden (Quellbereich!). Im südwestlichzen Randbereich befinden sich schutzwürdige Böden mit einer Funktion als Extremstandort. Außerdem sind bei zwei Kriterien erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten: Lärmarme Erholungsräume (trotz Vorbelastung) und Wald mit Immissionsschutzfunktion (s. Anlage C und Begründung zum Planentwurf). Das Gebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet und der siedlungsnahe Wald am Eilper Berg ist ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet für Wanderer und Fahrradfahrer.

Auf die vorhandene Vielfalt an planungsrelevanten und windenergiesensiblen Tierarten und die besonderen Lebensraumbedingungen am Eilper Berg (z.B. nahe gelegener Steinbruch als Lebensraum einiger seltener Arten sowie der von ihm ausgehenden Thermik als Aufstiegshilfe für Greifvögel, ein Mausohr-Winterquartier in < 1000 m Entfernung) wurde bereits in der Stellungnahme der Naturschutzverbände vom November 2023 im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für zwei WEA im Bereich des nun vorgesehenen WEG hingewiesen (s. Anlage 3 – Stellungnahme zu zwei Windenergieanlagen bei Kuhweide). Die in dieser Stellungnahme 2023 aufgeführten Bedenken gegen den Bau von Windenergieanlagen werden grundsätzlich weiterhin aufrechterhalten (s. dazu Anlage 3).

Bis auf Wildkatze und Schwarzstorch werden alle in der älteren Stellungnahme aufgeführten Arten auch im Regionalplan-Entwurf berücksichtigt und die standardisierten Minderungsmaßnahmen gem. § 28 Abs. 4 ROG-E aufgeführt, deren Wirksamkeit aber angezweifelt wird. So wird für den Rotmilan ein Schwerpunktvorkommen erst ab südlichem Rand in den Planunterlagen dargestellt, obwohl aktuelle Kartierungen des Nabu mehrere Horststandorte auch nördlich und westlich belegen, dass ein Schwerpunktvorkommen somit ausgeweitet werden müsste (s.o. Abb. 1). Windenergiebereiche in Schwerpunktvorkommen von Rotmilan und Schwarzstorch sollen jedoch grundsätzlich vermieden werden.

Ein Vorkommen der sehr scheuen Wildkatze wird seit einigen Jahren regelmäßig am Eilper Berg nachgewiesen. Gemäß Umweltbericht handelt es sich um eine planungsrelevante Art, bei der bau- und anlagenbedingte Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Eine in der Regel für diese Art vorgesehene Bauzeitenregelung hieße eine Ruhezeit vom 01.04. - 30.09. des Jahres einzuhalten. Die Regelvermutung kann durch aktuelle Kartierungen im Rahmen weiterer Genehmigungsverfahren aufgehoben werden, wenn dadurch der Ausschluss des Vorkommens der Art nachgewiesen wird. Der Umweltbericht und die textlichen Festsetzungen des Regionalplanes sind entsprechend zu ergänzen.

Der Schwarzstorch wurde seit 2017 ebenfalls regelmäßig im Umfeld des WEB beobachtet. Im Abstand von nur 600 m weiter südlich wird seitens der LANUV ein weiträumiges Schwerpunktvorkommen für diese Art dargestellt. Die Art ist deshalb ebenfalls noch nachträglich im Umweltbericht und den textlichen Festsetzungen zu berücksichtigen.

Ob sich eine Restpopulation des ebenfalls sehr scheuen und störungsempfindlichen Haselhuhnes am Eilper Berg halten konnte ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, da seit einigen Jahren kein Nachweis gelungen ist, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Eine gründliche Kartierung mit geeigneter Methodik ist im Falle weiterer Genehmigungsverfahren erforderlich, um ein mögliches Vorkommen dieser weltweit vom Aussterben bedrohten Unterart fachlich fundiert ausschließen zu können.

Ein weiterer Kritikpunkt an der Ausweisung sind die überwiegend sehr erheblichen Hangneigungen. Mehr als 70 % der Fläche weisen eine Hangneigung > 20° auf, das entspricht einem Steigungsverhältnis von mindestens knapp 1:3; ab 25° bereits 1:2 und steiler. Die Herrichtung der WEA-Standplätze, Kranstandorte, Lagerplätze und der Baustellenzuwegung werden unter diesen Umständen erhebliche Eingriffe in das Bodenrelief durch Abgrabungen und Anschüttungen erfordern, deren Rückbau nach Aufgabe der Nutzung unrealistisch ist und die Schäden an der Bodenstruktur nicht beseitigen kann. Aufgrund der Nähe zu Bachläufen und Quellbereichen (§ 30-Biotope) sowie ökologisch wertvoller Laubbaumbestände sind auch auf diese nachteilige Auswirkungen zu erwarten. Teilflächen mit mehr als 20° Hangneigung sollten deshalb nicht ausgewiesen werden und auch nicht die kleinen, schlauchförmigen Gebietsfortsätze im Nordwesten und Südwesten des geplanten WEG (s. auch schutzwürdige Böden).

Die genannten Reliefveränderungen könnten auch Auswirkungen auf das Abflussregime von Niederschlagswasser haben und Hochwasserereignisse in den Tallagen verstärken. Die beiden Bäche nördlich und südlich des WEB fließen beide der Volme im Ortsteil Delstern zu. Dieser war vom Hochwasserereignis 2021 sehr stark betroffen.

In der Gebietsausweisung verbleiben würden die Kuppenstandorte mit den bereits genehmigten zwei WEA. Als Alternativstandort und Ausgleich für die geringere Flächenausweisung kann ein kleines Gebiet in etwa 2 km Entfernung am Rafflenbeuler Kopf im Umfang der dort bereits errichteten beiden WEA auf Hagener Stadtgebiet herangezogen werden.

Anlage 3: Stellungnahme zu zwei Windenergieanlagen bei Kuhweide

WEB Hag_11 –Sürenhagen (3,9 ha)

Das Gebiet ist bisher im Regionalplan als Freiraum und Agrarbereich und zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung festgelegt, im Umweltbericht ist als Schutzgut der Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit gelistet, der Umweltzustand jst von herausragender Bedeutung (Umweltbericht S. 152).

Der geplante Windenergiebereich befindet sich in der Kulisse eines Landschaftsschutzgebietes, dem als eines der Ziele die Erhaltung von „Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes“ gesetzt ist. In der Regionalplanfestlegung ist der Bereich von Hag_11 bisher als „allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich mit dem Aspekt des Schutzes der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung“ ausgewiesen. Der Umweltbericht schreibt dem Bereich das Schutzgutkriterium „Arten“ sowie „lärmarme Räume mit herausragender Bedeutung“ zu und sieht eine Betroffenheit des Plangebietes. Die Umweltauswirkungen durch die Vorbelastung durch den Betrieb einer 2022 genehmigte WEA als nicht erheblich eingeschätzt, was angesichts der Tatsache, dass bisher keinerlei Umweltverträglichkeitsprüfung erstellt wurde, wenig überzeugend wirken kann.

Deshalb ist dieses Gebiet als Beschleunigungsgebiet abzulehnen.

Artenschutz

Gemäß Umweltbericht ist weiterhin das Schutzkriterium „Arten“ betroffen, namentlich sind hier Rotmilan, Wanderfalke, Wespenbussard, Schwarzstorch und Baumfalke zu nennen. Eine erhebliche Gefährdung des Naturinventars wird bei Ausweisung zu Beschleunigungsgebieten gesehen, deshalb wird für deren Festlegung eine besondere Sorgfalt eingefordert (RED III). Zur Feststellung der Unbedenklichkeit als Beschleunigungsgebiet fehlen vorausgehende Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Die Datengrundlage zu den Schwerpunktvorkommen des Rotmilans wird laut Legende der Karten mit 1.6.2019 angegeben. Brutvorkommen des Rotmilans wurden vom LANUV als Messtischblattquadrant aufgenommen, Hag_11 liegt im Quadranten 4611/3. Die Gebietsgrenze des Schwerpunktvorkommens wird jedoch so als Rundung gestaltet, dass sich das geplanten WEB Hag_11 knapp außerhalb des Schwerpunktvorkommens befindet (s. Abb. 8 und Abb. 1). Damit sind die realen Gegebenheiten vor Ort nicht fachgerecht abgebildet, denn es ist kein plausibler Grund zu erkennen, warum die vom Rotmilan zur Nahrungssuche genutzten Wiesen und die Horststandorte in der Umgebung aus dem Schwerpunktvorkommen ausgegrenzt werden. Übrigens wurde im Genehmigungsverfahren ein Abschalten der Anlage in Zeiträumen landwirtschaftlicher Tätigkeit angeregt, wie es im Handbuch Artenschutz NRW empfohlen wurde und nun auch im Regionalplan textlich aufgeführt wird. Die Anregung wurde aber aufgrund rechtlicher (!) Bedenken nicht berücksichtigt und fehlt im Genehmigungsbescheid vom 19.07.2022. Dies sollte korrigiert werden; am 02.06.24 wurde ein Rotmilan auf Nahrungssuche während örtlicher Mäharbeiten unmittelbar in Mastnähe beobachtet (Anlage war noch nicht in Betrieb).

Aufgrund dessen ist Hag_11 fachgerecht dem Schwerpunktvorkommen des Rotmilans zuzuordnen und als Windenergiebereich und insbesondere als Beschleunigungsgebiet abzulehnen.

Der Schwarzstorch bleibt im Umweltbericht für Hag_11 unerwähnt. Eine Beobachtungskampagne des Nabu in der Brutzeit 2021 belegt Flugbewegungen im Umgebungsbereich Hag_11, die vom aktuellen Brutplatz zur Nahrungssuche an die der Lenne zufließenden, naturnahen Bäche Wesselbach, Holthauserbach, Nahmertal und Nimmerbach führten, so dass die dargestellte Ausgrenzung des Bereiches Hag_11 aus dem Schwerpunktvorkommen fachlich nicht zu begründen ist (s. Karte).

Hag_11 ist auch aus diesem Grund als Windenergiebereich und insbesondere als Beschleunigungsgebiet abzulehnen.

Wespenbussard

Die Art wird im Umweltbericht genannt und entsprechende Schutzmaßnahmen eingefordert. Wespenbussarde wurden während der Brutzeit seit 2003 vom Nabu in unter 1 km Entfernung von Hag_11 beobachtet. 2021 fand man während der Brutzeit ein adultes Weibchen als Schlagopfer unter einer ca. 1 km entfernten Windkraftanlage, was einem Totalverlust der Brut gleichkommt. Der Fund ist in der Schlagopferkartei LfU Brandenburg dokumentiert.

Diese Umstände belegen die Nutzung des Gebietes durch die Art und deren Gefährdung schon durch den Betrieb weitaus weniger Windkraftanlagen als in der Planung vorgesehen sind.

Hag_11 ist aus den vorgenannten Gründen als Windenergiebereich abzulehnen. Das Gebiet ist außerdem mit nur 3,9 ha sehr kleinräumig. Ein Repowering der vorhandenen Anlage bleibt auch ohne Ausweisung eines WEG möglich.

Für eine Ausweisung als Beschleunigungsgebiet ist grundsätzlich eine größere Sorgfalt bei der Datenerhebung anzuwenden (s. allgemeine Kritik der Naturschutzverbände am Verfahren). Auch die Ausweisung der Schwerpunktvorkommen des Rotmilans und des Schwarzstorches ist nicht plausibel. Sie stellen ein Ausschlusskriterium für Beschleunigungsgebiete dar.

WEB Hag_15 –Bölling (10,9 ha)

Das Gebiet liegt an der südlichen Stadtgrenze, ist der topographisch höchste Punkt Hagens und allgemein als „Aussichtspunkt Bölling“ oder „Hagener Gipfelkreuz“ bekannt und so im Internet zu finden. Die besondere Aussicht über den Hagener Süden auf das Stadtgebiet Hagen und das Ruhrgebiet ist Anlaufpunkt für Ruhe- und Erholungssuchende sowie Startpunkt für Spaziergänge und Wanderungen in Richtung Hobräck und Nahmertal.

Das Gebiet ist bisher im Regionalplan als „Freiraum und Agrarbereich und zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung“ festgelegt.

Der Umweltbericht listet unter den Schutzgütern des Gebietes den „Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit“ und bezeichnet den Umweltzustand als „von herausragender Bedeutung“ (Umweltbericht S. 152). In seiner Darstellung wird das Gebiet flächendeckend durch das Schwerpunktvorkommen von Rotmilan und Schwarzstorch überlagert und erfüllt damit die Anforderungen an ein Beschleunigungsgebiet im Sinne der RED III-Richtlinie nicht.

Langjährigen Beobachtungen belegen, dass die Flugaktivitäten beider Arten zur Nahrungssuche über die auf dem Bergrücken verlaufende A45 hinweg führen: der Rotmilan wechselt auf die offenen Flächen beiderseits der A45, der Schwarzstorch vom Volmetal an die ins Nahmer- und Nimmertal entwässernden Bäche. An einer nur 600 m entfernten Windkraftanlage Selkinghausen wurde bereits ein Rotmilan als Schlagopfer gefunden. Hier hätten im Vorfeld zu Genehmigungen von Windenergieanlagen Umweltverträglichkeitsprüfungen erfolgen müssen, aktuell ist bei Planung und Ausweisung von WEB - insbesondere von Beschleunigungsgebieten - der gebotenen Sorgfalt gerecht zu werden.

Die Ausweisung eines Beschleunigungsgebietes ist zu revidieren und eine Flächenreduktion umzusetzen (s. Abb. 9).

Hag 16 –Bergerhof (13,7 ha)

Für das Gebiet ist bisher als allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich, Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung, Waldbereich dargestellt. Es besteht keine Vorbelastung durch beantragte oder genehmigte Windenergieanlagen.

Das Gebiet umfasst Grünland und Wald (fast ausschließlich Kahlschlagflächen). Es überlagert schutzwürdige Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung als Extremstandort sowie einen regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich. Für diese beiden Kriterien sind voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. Biotope nach § 30 BNatSchG grenzen nicht unmittelbar an und für die Flora und Fauna, insbesondere planungsrelevante Arten werden keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet, sofern die vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Der Umweltbericht weist darauf hin, dass das Gebiet vollständig im Schwerpunktvorkommen des Schwarzstorches liegt und hier deshalb kein Beschleunigungsgebiet ausgewiesen werden sollte (s. Kap. 9 im Umweltbericht). Der Schwarzstorch wird in der Liste planungsrelevanter Arten für das Gebiet bzw. seine Umgebung allerdings nicht aufgeführt und betrachtet, obwohl in etwa 1,5 km Entfernung seit 2017 ein Horststandort mit regelmäßigem Brutgeschehen bekannt ist. Das Gebiet ist außerdem trotz anderslautender Empfehlung des Umweltberichtes im Regionalplan als Beschleunigungsgebiet vorgesehen.

Die Ausweisung als Windenergiegebiet wird abgelehnt.

Begründung:

Das Gebiet ist nicht vorbelastet, weist eine hohe Biodiversität auf und liegt vollständig in einem Schwerpunktvorkommen. Für zwei weitere Kriterien sind voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Die vorgesehenen Flächen weisen außerdem zum Teil beträchtliche Hangneigungen > 35° auf. Bereits bei 20 – 25° Hangneigung sind erhebliche Eingriffe in das Bodenrelief erforderlich (schutzwürdige Böden!). Ob tatsächlich Potential für sechs Anlagen gegeben ist, wird bezweifelt. Inwieweit Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Genehmigungsfall einer WEA durchgesetzt werden können, ist angesichts der windenergiefreundlichen Regelungen des § 45 b BNatSchG fraglich. Die örtlichen Schwarzstorchvorkommen wurden nicht berücksichtigt.

Im weiteren Umfeld befinden sich mehrere Einzelanlagen (Wiggenhagen, Mollberg, Selkinghausen), die nicht in einem WEB liegen, aber als Standorte für Repowering in Frage kommen. Auch die vorhandenen und zusätzlich geplanten Standorte bei Bölling sind nicht weit entfernt. Weitere Anlagen würden das Landschaftsbild unverhältnismäßig negativ beeinflussen.